만억조경해자양구간정재극

큰 수의 이름 - 항하사·아승기·불가사의·무량대수·겁·구골

수는 단순한 계산 도구를 넘어 인간 사고의 지평을 확장하는 창입니다. 1·10·100 같은 익숙한 수에서 출발해, 우주의 나이·은하 수·양자 수준 입자 개수처럼 상상하기조차 버거운 규모를 표현하려면 커다란 단위가 필수입니다. 한국어의 만억조경해자양구간정재극 계열과 불교에서 유래한 항하사·아승기·불가사의·무량대수는 그러한 인문·과학적 상상력을 응축한 언어 자산입니다. 이 글에서는 고전 산학(算學)부터 현대 수학까지 이어지는 거대수 명명법을 체계적으로 정리하고, 문화·철학적 의미를 함께 살펴봅니다.

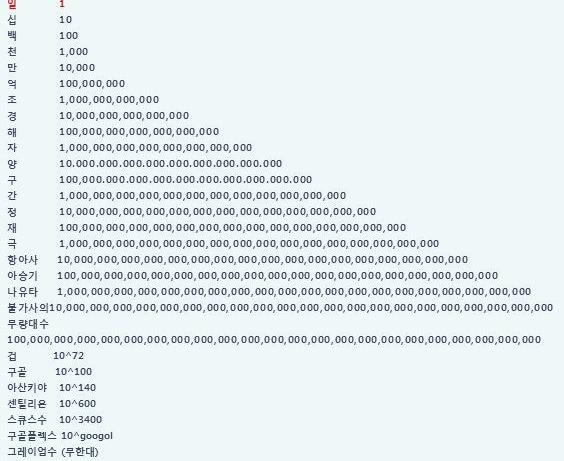

한국어 숫자 단위 체계 개관

- 일(1)·십(10)·백(100)·천(1 000): 기본 사칙연산과 일상 경제 활동의 핵심 단위.

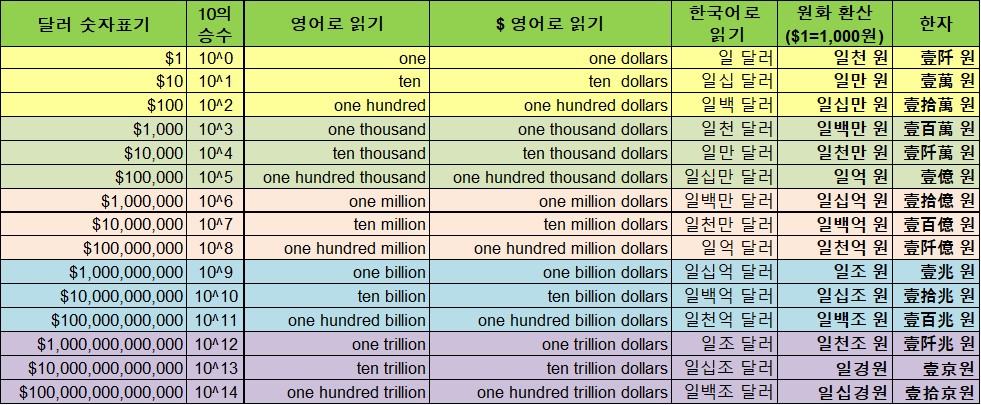

- 만(10 000): 한국어 고유의 10 000진 단위. “만세”처럼 관용표현에 깊게 스며듦.

- 억(10^8)·조(10^12): 국가 재정·금융 통계, 데이터 저장 용량 등 현대 사회 핵심 규모를 담당.

- 경(京, 10^16)·해(垓, 10^20)·자(秭, 10^24)·양(穰, 10^28): 천문학·고에너지 물리 분야에서 먼 거리나 미세 질량을 간결히 표기할 때 사용.

억에서 양까지 - 만진법이 열어준 거대수의 연속성

한국·중국·일본 등 한자 문화권은 만(10 000)을 묶음 기준으로 삼아 값이 10 000배씩 증가하는 만진법(以萬遞進) 전통을 발전시켰습니다. 덕분에 숫자 읽기가 단순 반복 규칙으로 통일되어,

- 1 억 = 10 000만

- 1 조 = 10 000억

- 1 경 = 10 000조

처럼 단계별 계승 관계가 명료합니다. 이 짜임새는 복잡한 국가 예산이나 우주 거리 데이터를 한눈에 파악하도록 돕습니다.

구·간·정·재·극 - 고전 산학서가 남긴 상상력

조선 《구장산술》과 중국 《해도고》 등 동아시아 산학서는 만진법을 더 밀어붙여 10^32 이상도 정교하게 명명했습니다.

- 구(溝, 10^32): ‘도랑’처럼 헤아릴 수 없는 모래알 비유에 등장.

- 간(澗, 10^36): ‘산골짜기 계류’의 깊이를 뜻해 무한한 양을 은유.

- 정(正, 10^40): ‘바를 正’, 수 체계의 기준 축을 상징.

- 재(載, 10^44): ‘싣다’라는 뜻을 빌려 시간을 실어 나르는 이미지.

- 극(極, 10^48): ‘극한·극점’, 인간 인식이 닿을 수 있는 끝자락을 표시.

이 다섯 단위는 학문적 호기심과 문학적 상징성을 겸비해, 고전을 읽는 즐거움을 더해 줍니다.

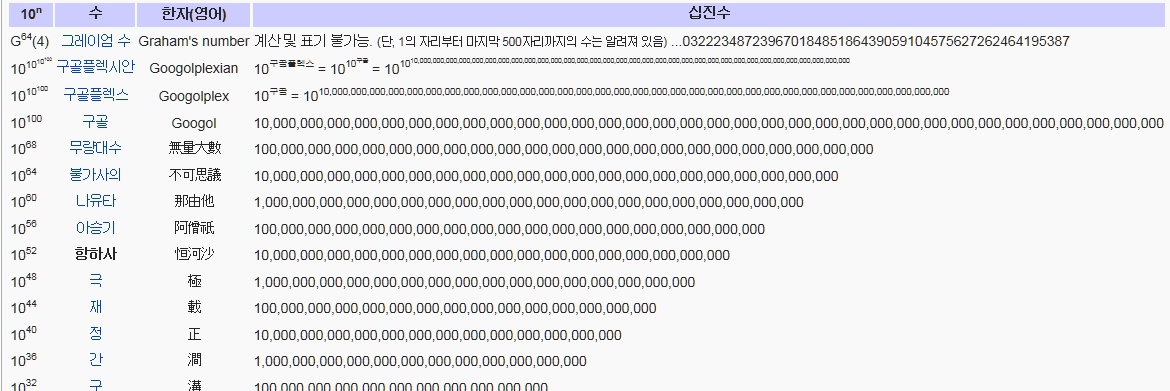

항하사·아승기·불가사의·무량대수 - 불교가 전한 우주적 단위

불교 경전은 윤회·공(空) 개념을 풀어내기 위해 ‘헤아릴 수 없음’을 극대화한 단위를 도입했습니다.

항하사(恒河沙, 10^52)

- ‘갠지스 강(恒河) 모래처럼 셀 수 없는 모래알’을 비유.

- 대승불교에서 무량중생(無量衆生)의 수를 상징할 때 자주 등장.

아승기(阿僧祇, 10^56)

- “셀 수 없는 장구한 세월”을 나타내며, 부처가 성불하기 전 수행한 시간을 표현.

- 산스크리트 asaṃkhyeya 번역어로, 본래 “헤아릴 수 없는” 뜻.

나유타·겁(劫) 보충

- 나유타(那由他, 10^60), 겁(劫, 4 320 000 000년) 역시 경전 속 긴 시간·공간을 묘사.

불가사의(不可思議, 10^64)

- ‘생각할 수도 의논할 수도 없다’는 뜻을 그대로 숫자 단위로 승격.

- 불교 우주론에서 세계수(世界樹) 항목 등을 계산하는 데 등장.

무량대수(無量大數, 10^68)

- ‘헤아릴 수 없는 큰 수’, 사실상 10^68 이상 무한대를 가리키는 관용적 표현.

- 조선 중기 산학서에도 차용돼 거대수의 끝판왕처럼 쓰임.

구골과 구골플렉스 - 현대 수학이 확장한 거대수 상상

- 구골(googol, 10^100): 1 뒤에 0이 백 개. 1938년 9세 소년 밀턴 시로타가 삼촌(수학자 에드워드 카스너)에게 제안한 말장난이 학술어가 됨.

- 구골플렉스(googolplex, 10^(10^100)): 10^100자리의 0을 가진 1. 우주에서 모든 입자를 한 글자씩 써도 완전히 표기 불가.

- IT 기업 Google은 창업 초기 검색량 무한 확장성을 상징하려 구골을 회사명으로 패러디.

왜 거대수를 알아야 하는가

- 과학·공학적 실용성: 데이터 저장 용량, 별 개수, 양자 상태 공간 등 복잡한 계산을 단위화해 가독성을 높임.

- 철학·종교적 사유: 인간 유한성과 우주 무한성을 대비해 겸손·성찰의 계기 제공.

- 언어문화 자산: 단위마다 녹아 있는 은유·상징이 한국어의 서정성, 한자 문화권의 역사적 층위를 드러냄.

- 교육적 효과: 어린이·청소년에게 ‘스케일’ 개념을 직관적으로 체득시키는 훌륭한 교구.

거대수 표현의 미래

양자컴퓨팅·우주개척 시대가 열리면서 10^1000 이상의 수를 실험적으로 다루는 날도 머지않았습니다. 인류는 새로운 단위를 만들든, 기존 명명 체계를 확장하든, 끊임없이 언어로 무한을 좇을 것입니다. 우리가 쓰는 단위 하나하나에는 과학의 진보와 문화의 서사가 켜켜이 새겨져 있습니다.

맺음말

만억조경해자양구간정재극부터 항하사·아승기·불가사의·무량대수·구골에 이르는 거대수 명명법은 인간 상상력의 최고층에 자리합니다. 수학·과학적 유용성뿐 아니라, 언어미학·철학적 성찰을 담아낸 이 거대한 스케일의 단어들이야말로 ‘무량대수’만큼 값진 문화유산입니다. 숫자를 넘어서 세계를 새기는 언어의 힘, 그 끝은 아직도 미지수입니다.

'생물 과학 화학 천문 건강 > 물리 화학 천문 공학' 카테고리의 다른 글

| 강릉 오봉저수지 저수율 현재상황 (0) | 2025.09.18 |

|---|---|

| 서울 장마 예상기간, 끝나는 시기 (0) | 2025.07.02 |

| 서울 장마 예상기간, 중부지방 시작? (0) | 2025.06.04 |

| 원자폭탄과 수소폭탄의 차이, 위력 (0) | 2025.03.01 |

| LG 에어컨 에러코드 CH 05, 61, 67, 93 해결 방법 (0) | 2025.02.16 |